幼稚園の入園が決まると、準備に忙しくなりますよね。なかには、「何から始めればいいのかわからない…」と悩む親御さんも多いでしょう。

そこで今回は、万全の準備を整え、自信を持って入園日を迎えるためのチェックリストを紹介します。また、入園までのタイムスケジュールも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

幼稚園入園前に準備をやっておく大切さとは?

幼稚園の入園準備は、親子ともに幼稚園生活への不安を和らげ、スムーズに馴染むために大切なことです。子どもにとって、幼稚園は親元を離れ、初めて集団生活を経験する場です。同年代の友だちや先生との新しい生活に戸惑う子もいるでしょう。

また、親にとっても「ちゃんとやっていけるだろうか」「友だちはできるだろうか」と、不安を感じてしまう場合も多いです。そんな不安を和らげるためにも、幼稚園入園前の準備をしっかり行うことが大切です。

例えば、生活リズムを整えたり、簡単なルールや基本的なマナーを身につけたりしておくと、子どもは園生活に馴染みやすくなります。また、親も準備を進めながら、子どもを幼稚園に送り出す心構えができるでしょう。

幼稚園入園準備のタイムスケジュール

「幼稚園の入園準備を早めに終わらせておきたい」と考える親御さんも少なくありません。しかし、園指定のものや手作りしなければならない物など、園によって準備物は異なります。そのため、幼稚園の入園準備は、入園説明会が終わってから始めると良いでしょう。

また、体験入園として入園前に登園日が設けられている場合が多いため、必要な準備や期限をしっかり確認しておきましょう。幼稚園によって異なりますが、4月入園の場合の一般的な入園スケジュールは以下の通りです。

- 6月〜9月:入園説明会、願書配布

- 10月〜12月:出願・願書提出、面接、合否通

- 12月頃:入園手続き

- 2月頃:入園準備説明会

- 3月頃:入園前登園日(プレ保育)

- 4月頃:入園式

入園準備の期間は意外に短く、地域によっては入園グッズが売り切れてしまうこともあるため、早めに行動するのがおすすめです。

入園前の準備1:生活習慣を身につける

まず、入園前に早めに取り組みたいのが、子どもの生活習慣を身につけることです。幼稚園生活が始まると、給食やお弁当を食べる、トイレに行く、着替えるなど、子どもが1人でやらなければなりません。

少しでもスムーズに園生活に馴染めるよう、生活リズムを整え、基本的なルールやマナーを身につけておきましょう。

早寝早起きの習慣

大人中心の生活リズムで過ごしていた子どもも、幼稚園入園後は起床時間が早くなることが多いです。朝ごはんを食べ、余裕を持って登園できるよう、早寝早起きの習慣を身につけましょう。

また、幼稚園ではお昼寝の時間がありません。毎日お昼寝をしている場合は、徐々に時間を短くするなど、入園に向けて調整することが大切です。日中の活動量を増やすことで、自然にお昼寝を卒業しやすくなりますよ。

食事のマナーと練習

幼稚園生活が始まると、給食やお弁当の時間があります。事前に基本的な食事のマナー、箸やスプーンの正しい使い方を身につけておきましょう。背筋を伸ばして食べる、食事中は立って歩かない、食べながらおしゃべりしないことも大切です。

ぜひ家庭でも取り入れて、みんなと楽しい給食時間を楽しめるよう練習しておきましょう。

トイレトレーニングの進め方

親御さんにとって、トイレの問題は大きな心配事のひとつです。園によって対応はさまざまで、なかにはオムツ禁止のところもあります。入園に向けて、できるだけ一人でトイレができるよう、事前に練習しておきましょう。

また、和式トイレを採用している園もあるため、和式・洋式の両方で練習しておくと安心です。

トイレトレーニングの進め方

| ①トイレトレーニングの準備をする | おしっこの間隔が2時間以上あいたらトイレトレーニングを始めるおまるや補助便座を用意する踏み台を用意して踏ん張りやすくするトレーニングパンツを用意する |

| ②トイレに興味を持たせる | トイレを題材にした絵本や動画を見せるおしっこをするタイミングに合わせて「トイレに行ってみよう!」と声かけする |

| ③生活リズムに合わせてトイレの習慣を身につける | 起床後、就寝前食事の前お風呂の前 など |

| ➃子どもがトイレを嫌がらない声かけをする | 上手くできたら思いっきり褒める失敗しても怒らないご褒美シールやスタンプを貼る |

| ⑤パンツデビューの時期を見極める | トイレで成功する回数が増えたおしっこを教えてくれる最初は厚手のトレーニングパンツを活用し、徐々に普通のパンツに移行する |

トイレトレーニングは一進一退で、「なかなか上手く進まない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。家庭ではうまくできなくても、お友達に刺激を受けて自然にトイレができるようになる子もいます。子どものペースに合わせて、無理をせず気長に取り組むことが大切です。

2-4. 衣服の着脱、整理整頓の練習

幼稚園では、体操服や水着に着替える場面が多く、基本的に自分で行う必要があります。そのため、衣服の着脱や、脱いだ洋服を畳む練習をしておくと安心です。

また、ファスナーやホックが付いていない洋服は着脱しやすいため、最初は簡単に着られる服を用意するとよいでしょう。園指定の制服がある場合は、家庭で練習し、ひとりで着られるようにしておくことも大切です。

入園前の準備2:社会性を育む

幼稚園生活は、小学校に進学する前の集団生活を学ぶ場です。同年代のお友達や先生など、親以外の人と関わる機会が増えます。周囲と円滑にコミュニケーションを取れるよう、挨拶や基本的なマナー・ルールを身につけておきましょう。

挨拶や返事の練習

幼稚園では、担任の先生や園長先生、バスの運転手さん、同じクラスの友だちなど、多くの人と関わります。

友だちを作るきっかけや、周囲とより良い関係を築くためにも、「おはようございます」「さようなら」といった挨拶や、「ありがとう」「ごめんなさい」など、自分の気持ちを伝える言葉を言えるようにしておきましょう。

友達との関わり方、遊び方の練習

幼稚園に入園すると、お友だちと関わる機会が増えます。遊ぶときのマナーやルールを身につけておくと、お友だちと仲良く遊べるようになり、友だち作りのきっかけにもなります。相手を思いやる気持ちや基本的なルールを理解するためにも、以下をポイントに練習してみてください。

- 「おはよう」「一緒に遊ぼう」などの声かけができるように練習する

- 「〇〇くん、遊ぼう」など、名前を呼んで話す練習をする

- 遊具やおもちゃの順番を守る練習をする(例:「次、貸してね」など)

- お友だちに譲る気持ちを育む(例:「貸して」「いいよ、どうぞ」など)

- 自分の気持ちを言えるようにする(例:「ありがとう」「ちょっと待っててね」など)

- 叩く、押す、怒鳴るなど、お友だちが嫌がることをしない

- お友だちとの距離感を学ぶ(例:いきなり抱きつかない、強引に遊ぼうとせずに「一緒に遊ぶ?」と聞くようにする)

- けんかになったときに「ごめんなさい」と謝る言葉や、「いいよ」など相手を許す言葉が言えるようにする

幼稚園では、たくさんの友だちと関わることで社会性が育ちます。事前に挨拶や順番待ちを練習し、遊びのルールに触れることで安心して園生活を楽しめるでしょう。

公共の場でのマナー

幼稚園に入園すると、通園バスで通ったり、公園や動物園に遠足に行ったりと、幼稚園の外の世界を体験する機会も増えます。公共の場でも気持ちよく過ごせるよう、マナーを意識することが大切です。

通園バスや交通機関のマナー

- バスや電車の中では立って歩かない・座って待つ

- 大きな声で話さない

- 乗り降りする際は、前の人を押したり割り込んだりせずに順番を守る

- 座席を独り占めしない

- 椅子の上に立たない

- 前の椅子を蹴ったり、勝手に窓を開けたりしない

外出先でのマナー

- 走り回ったり、危険な行動をしたりしない

- 大きな声を出さない

- ゴミは持ち帰る・ポイ捨てしない

- 動物園や水族館では、生き物がびっくりするようなことはしない(例:ガラスを叩かない、柵の中に手を入れない、物を投げない など)

また、お友だちができると、家に招待されることもあるかもしれません。家に上がるときは「おじゃまします」のご挨拶、家の物を勝手に触らない、遊んだ後は片付ける、約束した時間に帰るなど、基本的なマナーやルールを身につけておきましょう。

親との分離練習(プレ幼稚園、一時保育など)

幼稚園入園前には、短時間でもママやパパとの分離練習をしておきましょう。幼稚園生活が始まると、ママやパパがそばにいないことに戸惑う子も少なくありません。不安から、登園時に泣いてしまったり、「行きたくない」と言ったりすることもあります。

そんな不安を和らげるためにも、プレ幼稚園や一時保育を活用し、幼稚園の雰囲気に慣れておくと安心です。祖父母や親戚の家に預けるのも良いでしょう。スムーズに幼稚園生活に移行できるよう、ママやパパと離れる練習をしておきましょう。

入園前の準備3:学習習慣の準備

幼稚園の入園が決まったら、10分程度の短い時間でも良いので、学習習慣を身につけられるよう準備しましょう。幼稚園は文部科学省管轄の教育施設であり、生活面だけでなく、小学校の基礎となる学習も重視されています。

入園後は、ひらがなや数字に触れる時間が設けられているため、スムーズに取り組めるよう、家庭でも簡単な勉強の習慣をつけておくと安心です。なお、幼稚園の目的について、学校教育法 第22条で以下の通りに定められています。

【幼稚園の目的】

学校教育法 第22条

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

参照:文部科学省|幼稚園及び小学校の教育の目的・目標について 【資料1-3】

絵本を読む、文字や数字に触れる

「幼稚園児の学習は何から始めればいいの?」と悩んでいる場合は、まず絵本を読むことから始めてみましょう。絵本を読む習慣が身につくと、自然に文字や数字に触れられます。

さらに、物語の登場人物の気持ちを想像したり、理解したりする力も育ちます。言葉遊びや数字がテーマの絵本、仕掛けのある絵本を選ぶと、子どもも楽しみながら学べるでしょう。

また、遊びながら学ぶことで「勉強って楽しい!」と感じるようになり、積極的に学ぼうとしたり、好奇心を広げたりするきっかけになります。毎日の学習習慣に、ぜひ取り入れてみてください。

集中力を養う遊び

幼稚園の学習時間では、先生の話を聞いたり、制作活動に取り組んだりする場面が多くあります。そのため、夢中になれるような遊びを取り入れて、集中力を養うことが大切です。例えば、以下のような遊びを取り入れると、子どもの集中力を高められるでしょう。

- 簡単なパズル

- ブロック遊び

- 間違い探し

- 迷路 など

なかなか集中できなかったり、遊びに興味を示さなかったりする場合は、ママやパパと一緒にゲーム感覚で取り組んでみると良いでしょう。

創造性を刺激する活動(お絵かき、工作など)

幼稚園では、ひらがなや数字の学習だけでなく、お絵かきや工作、折り紙などの制作活動する機会も多くあります。家庭でも遊びのひとつとして取り入れると、想像力や発想力が育ち、入園後の活動も楽しく取り組めるようになるでしょう。

| 活動内容 | 準備するもの | ポイント |

| お絵描き | 画用紙、スケッチブック、色鉛筆、クレヨン など | テーマを決めて親子で一緒に描いてみる「これは何を描いたの?」などと質問すると、子どもが自分の考えを言葉にする力が育つ |

| 工作 | はさみ、のり、折り紙、紙コップ、トイレットペーパーの芯 など | はさみやのりを使って手先の器用さを養うはさみがまだ上手に使えない場合は、サポートする |

| 粘土 | 粘土、型抜き など | 動物や果物など、簡単なテーマを決める指先を使うことで、手の感覚や集中力を高められる |

入園前の準備4:入園準備品の選び方と準備

子どもが幼稚園生活を快適に過ごせるよう、必要な入園準備品をしっかり用意しましょう。このとき、子どもが使いやすいものを選んだり、工夫をしたりすると、負担を減らせます。

幼稚園指定の準備品リストの確認

4月入園の場合、多くの幼稚園では入園前説明会で準備リストが配布されます。制帽や制服、通園カバンは幼稚園指定のものがほとんどです。また、着替え入れや上履き入れなどは、素材やサイズが指定される場合も多いため、しっかり確認しておきましょう。

なかには、手作りを求められるアイテムもあるため、事前に準備が必要です。地域によっては、入園準備品が品薄になる場合もあるため、余裕をもって早めに行動しましょう。なお、幼稚園によって異なりますが、準備品の具体例は以下の通りです。ぜひ参考にしてください。

幼稚園の準備品

| 幼稚園指定のもの | 制帽制服体操着ワッペン名札上履き通園カバンお道具箱 など |

| サイズや柄、タイプを指定される場合が多いもの | 上履き入れ着替え袋体操着入れ座布団・クッション など |

| その他、準備するもの | リュックサック着替え(ボトム、トップス、下着、靴下)雨具(レインコート、長靴、雨傘)歯ブラシセット(歯ブラシ、取っ手付きのプラスチック製コップ)給食セット(ランチョンマット、コップ、コップ袋、箸・スプーン・フォークセット(ケース付きのもの)、おしぼり・おしぼりケース)お弁当箱箱・お弁当袋・水筒 |

子供が使いやすい持ち物の選び方

幼稚園の準備品は、子どもが使いやすいものを選びましょう。「自分でできた!」という成功体験が増えると、自信にもつながります。丈夫で扱いやすいデザインを選ぶのはもちろん、実際に子どもが試してみて、扱いやすいかどうかチェックしてから購入するのもひとつの方法です。

なお、準備品を選ぶ際の主なポイントを以下にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

| アイテム | おすすめポイント |

| リュックサック | サイズ:大きすぎず小さすぎないものを選ぶ(お弁当箱が入るサイズがおすすめ)素材:ナイロン製など、軽量タイプのものデザイン:シンプルで、ポケットの位置がわかりやすいもの |

| 水筒 | サイズ:子どもが扱いやすい大きさのもの持ち運びやすさ:肩がけストラップ・ケース付きだと便利デザイン:ワンタッチで開閉できると飲みやすい |

| 靴(外履き) | デザイン:足首の動きを邪魔しないローカットタイプ(紐で結ぶよりも、マジックテープやゴムタイプだと便利)、持ち手があると脱ぎ履きしやすい素材:とくに、かかとがしっかりしていると潰れにくいサイズ:足のサイズにぴったりのものを選ぶ |

| お弁当・給食セット | デザイン:開け閉めしやすいプラスチック製のもの、箸・スプーン・フォークがセットになったケース付きのものだと持ち運びしやすい |

| 収納袋(着替え袋・上履き入れ など) | デザイン:紐を引っ張るだけで開閉できる巾着袋タイプがおすすめ |

| 着替え | デザイン:ボタンやファスナー、ホックが少ない着脱しやすい、前後がわかりやすいデザインがおすすめサイズ:キツすぎず、適度なフィット感で動きやすいものだと着脱しやすい |

持ち物への名前付け、整理方法

幼稚園の準備品を用意した後は、すべての持ち物に名前を付ける必要があります。幼稚園によっては、名前を記入する場所が指定されている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。黒い色の持ち物は名前を書いても見えづらいため、白色のネームペンを使うなどの工夫が必要です。

名前を付ける位置は、子どもだけでなく、先生も見つけやすい場所を選ぶことが大切です。アイテムによって見やすい位置が異なるため、以下のポイントを参考にしてみてください。

- 洋服:商品タグ、洗濯タグ、裾の裏 など

- 靴下:履き口の折り返し部分、足の裏 など

- 上履き:かかと、靴底、つま先、スリッポンのゴム部分 など

- 制帽:内側の目立ちやすい場所

- タオル・ハンカチ:名前タグ、洗濯表示タグ

- 文房具・お道具セット:名前欄

- 歯ブラシ・コップ:持ち手の部分、コップの底

- 水筒:水筒本体・ストラップの2箇所

- お弁当:お弁当の蓋・本体の2箇所

なお、名付けにおすすめのアイテムも市販で手に入るので、必要に合わせて用意しておきましょう。

| アイテム | 用途 | ポイント |

| ネームペン | 布、紙 など | 黒・白の2色を用意するのがおすすめ |

| お名前シール | プラスチック、木、紙 など | 防水タイプがおすすめお道具セット用に小さいサイズを用意しておくのがおすすめ |

| アイロンシール | アイロンが使える布製のもの | アイロンをあてるだけで、貼り付けたり、剥がしたりできるサイズアウトした服をフリマなどで売りたい、お下がりとして譲る予定がある場合におすすめ |

また、幼稚園グッズはなるべく一カ所にまとめて、子どもひとりでも準備ができるようにしておくのがおすすめです。幼稚園では基本的に身の回りのことは、自分ひとりで行わなければなりません。家庭でも、自分の物をしまう・準備する習慣が身につくようにしておきましょう。

例えば、クローゼットに通園カバン、着替え、幼稚園の制服をまとめておくと、子どもが準備しやすいのでおすすめです。

幼稚園のプリント類、ボールペンなどの筆記用具も一カ所にまとめておけば、紛失しにくくなります。日程表など、提出しなくてもよい書類についてはスマホのカメラで写真を撮っておけば、いつでも確認できるので便利です。

入園前の準備5:親の心の準備

入園前は、子どもの生活リズムを整えたり、幼稚園の準備品を用意したりと慌ただしいですが、親の心の準備も忘れてはなりません。

幼稚園生活が始まると、さまざまなトラブルが起こりがちですが、どんな時でも冷静に対応し、子どもの成長をサポートできるよう、親としての心構えを持っておくことが大切です。

子供の成長を信じて見守る

「幼稚園でうまくやれるかな?」「お友だちとけんかしていないかな?」と不安に感じる親御さんも多いでしょう。しかし、先生や同年代のお友だちと関わるうちに、自然にできることが増えていきます。親が気づかないうちに、お友だちと仲良く遊べるようになる子も少なくありません。

トイレや食事のマナーなど、入園前にできないことが多くても、幼稚園に入ると周りの影響を受けてできるようになる場合がほとんどです。まずは、子どもの成長を信じ、温かく見守ることが大切です。

幼稚園とのコミュニケーションを大切にする

家庭と幼稚園の両面で子どもの成長をサポートするためにも、幼稚園とのコミュニケーションを大切にすることが大切です。例えば、送迎時に先生に「いつもお世話になっております」「いつもありがとうございます」など、感謝の言葉を伝えるといった配慮を意識しましょう。

他にも、先生に子どもの日頃の様子を聞いて見たり、連絡帳で気になることを相談してみるのもひとつの方法です。

先生との交流を深めるために、幼稚園の行事や父母会に積極的に出席するのも良いでしょう。幼稚園とのより良い関係を築ければ、結果的に子どもが安心できる環境づくりにもつながります。

入園後の生活リズムの変化への対応

幼稚園に入園すると、親子ともに生活リズムが大きく変わります。なかには、入園を機に仕事を始める方もいるかもしれません。ただし、幼稚園生活に慣れるまでには時間がかかるものです。スムーズに生活リズムを整えるために、以下の点を意識しましょう。

- 早寝早起きの習慣を身につける

- 朝の準備は前夜に行う

- 食事やおやつの時間を決める

- 休日の過ごし方に注意する

また、子どもから幼稚園での出来事を聞く時間やタイミングを設けておくことも大切です。無理せず、子どものペースに合わせながら生活リズムを整えましょう。

同じ悩みを抱える保護者との情報交換

幼稚園に入園すると、子どもだけでなく親にとっても新しい人間関係が始まります。保護者同士で、幼稚園生活での悩みや体験談を共有すれば、有益な情報を得られる可能性もあります。無理をせず、ストレスにならない範囲で保護者同士の交流の機会を持つのがおすすめです。

また、幼稚園の父母会や行事に積極的に参加すれば、自然に周囲の保護者との関わりが増え、情報交換もしやすくなります。

入園前の不安Q&A

入園前の不安に関するQ&Aをまとめました。ぜひ、楽しい幼稚園生活を送るためのヒントとして活用してください。

Q、人見知り、場所見知りの対策はどうしたらいい?

A、人見知りや場所見知りが激しい子どもの場合、まずは幼稚園の雰囲気に慣れることが大切です。例えば、入園前登園日(プレ保育)や一時保育を利用して、幼稚園の環境に触れておくと良いでしょう。

また、子どもだけで祖父母や親戚の家に短時間預けるなど、親から離れる機会を少しずつ増やすのもおすすめです。

Q、幼稚園でのお友達とのトラブル大丈夫かしら?

A、お友だちとの言い合いやおもちゃの取り合いなど、幼稚園内で発生する小さなトラブルは、ほとんどの場合、園内で適切に対応されています。先生から連絡がない場合は、保護者が対応する必要はないでしょう。

もし、子どもからトラブルの話があったら、「どうしてそうなったのかな?」と問いかけ、子どもが気持ちを整理できるようサポートしてあげてください。また、気になる点があれば、担任の先生に相談すると安心です。

Q、アレルギーや持病がある場合の対応はどうしたらいいの?

A、食物アレルギーや持病がある場合は、事前準備や幼稚園との連携が何よりも重要です。

食物アレルギーがある場合、まずは入園先を選ぶ段階で、園の食物アレルギー対応を確認しましょう。完全除去食の提供やお弁当持参など、対応方法は園によって異なるため、子どもの症状をしっかり伝え、十分に相談することが大切です。

また、園の説明会や面接の際にアレルギーがあることを伝え、園から「生活管理指導表」を受け取り、かかりつけ医に記入してもらいましょう。生活管理指導表には、除去すべき食物とその理由、緊急時の対応などが記載されます。

書類を提出後、園と保護者で対応について話し合います。なお、生活管理指導表は毎年提出が必要になるため、忘れずに準備しましょう。

持病がある子の場合も、入園先を選ぶ段階でその持病について園の対応方法を事前に確認しておく必要があります。さらに、園の説明会や面接の際に、子どもの持病について相談することも大切です。病気の種類や症状、必要な治療や薬の情報、緊急時の対応方法などを、具体的に伝えましょう。

ほとんどの場合、生活管理指導表や医師の指示書の提出が求められます。必要な書類を受け取り、かかりつけ医に記入してもらいましょう。園では、これらの書類をもとに個別のケアプランを作成し、適切な対応を行います。

アレルギーや持病がある場合、家庭と幼稚園が連携して子どもの安全を守ることが大切です。安心して園生活を送れるよう、事前の準備をしっかり行い、子どもをサポートしましょう。

まとめ

今回は、幼稚園入園前にやっておくべきことを紹介しました。

幼稚園の準備はやるべきことが多く、疲れてしまう親御さんも少なくありません。しかし、無理をせず計画的に進めることが大切です。家族と協力しながら、子どもと一緒に楽しんで準備を進めましょう。ぜひ本記事を参考に、楽しい幼稚園生活を迎えてください。

園見学・園開放に参加して、幼稚園を肌で感じてみよう

旭川ふたば幼稚園では月に一度就園前のお子さんを対象にした園開放事業として「ふたばっこらんど」を開催しています。

対象は、幼稚園に入園していないお子さんで、年齢制限はありません。

同じように子育てを頑張るママたちと悩みを共有したり、ちょっとした気づきを交換したりできます。一人で抱えていた気持ちが、誰かと話すことで少し軽くなるかもしれません。

もちろん育児相談も大歓迎です!

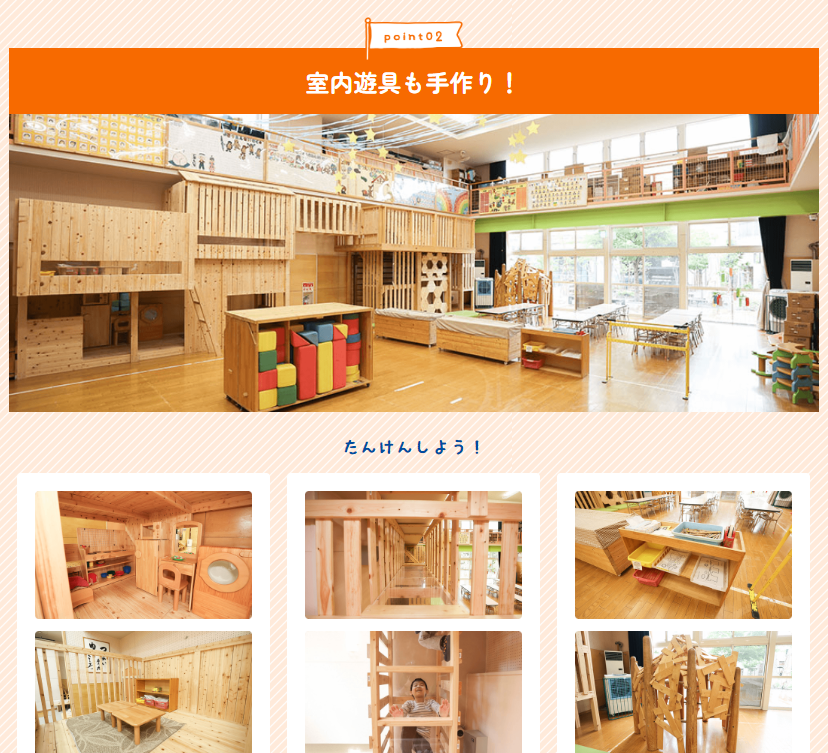

「遊びは学び」と考えるふたば幼稚園では、お子さんが屋外でも、室内でも、存分に楽しく過ごせる環境を用意しております。

室内遊具では、おままごとコーナーやトンネルなど、ドキドキとワクワクがとまらない仕掛けがもりだくさん!

園開放の参加は当園の入園を強制するものでは一切ございません。

子ども達に楽しみの一つを提供したいと開放しているので、気軽に公園に遊びにいくかのようにご参加いただければ嬉しいです。スタッフ一同、心よりお待ちしております!

LINEで事前に開催日をお知らせしています。予定が合えばご予約くださいね!

LINE登録旭川ふたば幼稚園

最新記事 by 旭川ふたば幼稚園 (全て見る)

- クラウドファンディングに挑戦!旭川ふたば幼稚園に給食室を作って笑顔溢れるごはん時間と食育を子ども達へ - 2025年12月10日

- 遊びで伸ばす非認知能力ってなに?|家庭でできる育て方 - 2025年10月28日

- 子どもが喜ぶ手遊び完全ガイド|年齢別・定番遊びまとめ - 2025年9月9日

- 未就学児の道具なしで楽しめる外遊びアイデア17つ紹介 - 2025年9月1日

- 幼稚園行きたくない|よくある原因と親ができる対策 - 2025年8月18日