学力(認知能力)だけでは測れない「非認知能力」が、子どもの未来を左右すると注目されています。

今回は北海道旭川市豊岡にあるふたば幼稚園が、認知能力と非認知能力の違いや能力が育ま

れる時期、家庭で非認知能力を伸ばす方法を詳しく紹介します。

認知能力と非認知能力って何が違うの?

「IQが高い方が将来有利」「学力さえあれば安心」といった情報に触れ、子育てに不安を感じていませんか?

近年、子どもの未来を左右するのは、テストでは測れない「非認知能力」の重要性が世界的に注目されています。

しかし、「非認知能力」と言われても、具体的にどういう能力で、どう育てればよいのかわからないという保護者の方もいるでしょう。

まず、「認知能力」と「非認知能力」がそれぞれどのような能力なのか、その違いについて詳しく見ていきましょう。

認知能力について

認知能力とは、「考える力」「覚える力」「理解する力」などの、知的な働きを指します。

たとえば、形や色を見分けたり、数を数えたり、言葉を覚えたりすることも認知能力のひとつです。

認知能力は「知識をインプットし、それを社会で適切に使うための基礎的な力」として、遊びや生活の中で少しずつ育っていきます。

幼児期から自分で考え、さまざまな経験を重ねることは、その後の知識や技能の習得につながる大切な土台となります。

非認知能力について

非認知能力は、テストで測る学力やIQ(認知能力)とは違い、物事に取り組む姿勢や人との関わり方など、「心の力」や「生きる力」と呼ばれる能力を指します。

具体的には「最後まで諦めずにやり抜こうとする意欲」、「周りの状況を考えて行動する力」、「友達と協力して何かを成し遂げようとする力」といわれる能力が含まれます。

大人として自立するうえで必要な力であり、幼児期から段階的に育つ能力といわれています。

どちらも子どもの未来に必要な力

認知能力と非認知能力は、相互に支え合いながら育つ能力のため、どちらか一方だけで伸びるということは難しいものです。

例えば、幼児期に経験する遊びの中には、知識を学ぶ面(認知)と、意欲を持って取り組む面(非認知)が必ずセットで含まれており、互いの力を高め合いながら成長します。

子ども一人ひとりが持つ力を最大限に活かし、豊かな人生を送るためには、両方の能力をバランスよく育むことが大切です。

認知能力と非認知能力はどう関係している?

認知能力と非認知能力はどちらも子どもが育つうえで重要なものです。

この二つの能力がどのように影響し合い、子どもの成長を形作っていくのかを詳しく紹介します。

非認知能力が認知能力の土台になる理由

非認知能力は、認知能力がより効果的に伸びていくための「エンジン」であり土台の役割を果たします。

たとえば、子どもに好奇心や主体性(非認知能力)が育っていると、自ら「もっと知りたい」という意欲が湧き、学習を継続する習慣や自己調整力につながります。

意欲をもって粘り強く取り組む(非認知能力)ことで、自然に深く考えたり、工夫したりするようになり、結果的に知識や技能(認知能力)の習得の質が高まるのです。

つまり、非認知能力は単に認知能力を補うだけでなく、自発的な学びを促し、認知面の大きな伸びを支える基盤となります。

必要な力は学力だけでは乗り越えられない

変化が激しく、予測が難しい現代社会では、学力(認知能力)だけでは乗り越えられない困難に直面することもあるでしょう。

高い知識や技能を持っていても、社会でそれを生かすためには、非認知能力が必須です。

困難にぶつかっても最後までやり抜く力がなければ、途中で挫折してしまうかもしれません。

そのため、幼児期から非認知能力を養う環境を整えることが大切です。

非認知能力を育む時期について

非認知能力は、一生涯を通じて育ち続ける能力といわれています。

ここでは、非認知能力を育む時期について詳しく見ていきましょう。

【幼児期】能力の「土台」を作る最も重要な時期

非認知能力は幼児期(特に1歳から5歳)に育成することが最も効果的であるといわれています。

この時期は、認知能力と同じく非認知能力も柔軟に吸収しやすいため、人格の基礎や、困難に立ち向かう姿勢などが集中的に形成されます。

物事に取り組む意欲や好奇心、自己肯定感などは、その後の学力や社会性の伸びを支える時期として、重要視されています。

【学童期・思春期】能力を発展・調整する時期

学童期は、「自己効力感(自分ならできるという意識)」を育むことが特に重要な時期といわれています。

目標達成に向けて自分の行動を調整しながら、やり抜く力や自己管理能力といった要素を伸ばすために、貴重な経験も重ねていく時期でしょう。

また、集団の中で過ごすうえで「人とかかわる力(社会的スキル)」についても育む過程で、社会で生かすための実践的な力を養うことが大切になります。

家庭でできる!非認知能力の育て方

非認知能力は、日々の家庭での関わり方や生活習慣の中で育てていく方法があります。ここでは、今日からすぐに実践できる4つの実践法を紹介します。

声かけの工夫

非認知能力の土台となる自己肯定感や挑戦する意欲は、保護者の方の肯定的な声かけによって育まれるでしょう。

例えば、テストの点といった結果だけでなく、「最後まで諦めずに頑張ったね」「難しいところを工夫して乗り越えられたね」という努力や過程を具体的に褒めましょう。

このような声かけを意識することで、子どもは失敗を恐れずに挑戦し続ける力を育むことができます。

また、子どもの感情を受け止め、「この時どんな気持ちだった?」と問いかけることで、自己認識力や感情表現力が高まるでしょう。

さらに、幼児期から「今日はどっちの服を着る?」「今日は何をしたい?」など、小さなことでも自分で選ばせる経験は、主体性や責任感を育むことにつながります。

遊びの中で育つ力

非認知能力を育む機会は、日常生活でのさまざまな遊びの中にあります。

積み木、ブロック、お絵描き、ごっこ遊びなどを楽しむ時は、目的や正解を決めすぎずに遊ぶことを大切にしましょう。

こうした遊びを通して、子どもの創造力や柔軟な思考力を伸ばすために役立ちます。

また、自然の中での砂場遊びや虫探しといった外遊びは、五感を刺激し、好奇心や問題解決力を育てるといわれています。

大人が遊び方や方法を教えすぎずに見守ることで、子どもは自分の力で試したり工夫したりしながら、達成感や自信を積み重ねていくでしょう。

また、ボードゲームやカードゲームといったルールのある遊びも取り入れるとよさそうです。

「順番を待つ」「ルールを守る」という経験を通じて、感情をコントロールする力(自制心)を身につけられるでしょう。

習慣づくり

毎日の小さな習慣は、非認知能力の中心となる自立心や自己管理能力を自然と育みます。

例えば、家の中のお手伝いをお願いし、継続することで「家族の一員として役に立っている」という気持ちが育ち、自信がついてくるでしょう。

その際は「いつもありがとう」「頼りにしているよ」といった感謝の言葉を伝えることも大切です。

また、着替えや片付け、荷物の準備などを「自分でやる」スタイルにすることで、主体性や自立心が養われるでしょう。

時間がかかっても手助けしすぎず、「自分でやれた」という達成感を持てるように見守ることもポイントです。

子どもの話をよく聞く

家庭での対話は、子どもの自己肯定感や感情を整える力を育む土台になります。

毎日の食事や寝る前など、落ち着いた雰囲気の中で、子どもの話にしっかり耳を傾ける時間を作りましょう。

子どもが話すときは、途中で遮らずに最後まで聞き、「うんうん」「そうなんだね」と関心を示すことが大切です。

また、親自身の気持ちや考えを正直に伝えることも重要です。安心できる家庭で、対話の習慣を続けることが、子どもが自分自身で考える力や社会性などを自然と育んでいくでしょう。

親の不安に寄り添う視点も大切に

認知能力と非認知能力について学んだことで、「完璧に育てなければ」と不安を感じる保護者の方もいるかもしれません。

しかし、子どもの能力を伸ばす上で大切なのは、保護者自身が心穏やかであることです。

子育てで悩みや不安を抱えたときは無理せずに、自分らしい子育てについて、考えてみましょう。

完璧じゃなくてもいい育児の軸を持つ

非認知能力を育むために、毎日すべての項目を完璧にこなす必要はありません。親自身が育児の軸を明確に持つことが大切です。

例えば、「失敗しても挑戦する気持ち」を育てることに注力したいと考えた場合は、他の細かいことは気にせず、子どもが何かに夢中になっている時間を尊重しましょう。

親が子どもの成長を信じて見守る姿勢を持つことが、結果として子どもの自己肯定感を高めることにつながります。

育児には、正解はないといわれています。

保護者がゆとりを持つと、子どもの小さな成長や変化に気づくことができるようになり、良好な関係を築くことができるでしょう。

このような親子関係が非認知能力を大きく伸ばす重要な基盤となります。

まとめ

非認知能力は、テストでは測れない「心の力」や「生きる力」であり、幼児期に土台が作られ、一生涯を通じて発展していく大切な能力です。

子どもの未来に必要なこの能力は、特別な教育ではなく、日々の「声かけの工夫」「遊び」「習慣づくり」といった家庭での温かい関わりの中で育まれます。

だからといって、完璧な子育てを目指す必要はなく、保護者の方が心穏やかに、「子どもの成長を信じて見守る」という軸を持つことが大切です。

家族で子どもの成長を楽しみながら、非認知能力を育んでいきましょう。

北海道旭川市「ふたば幼稚園」では、子どもが思いっきり遊び込める環境づくりにこだわっています。

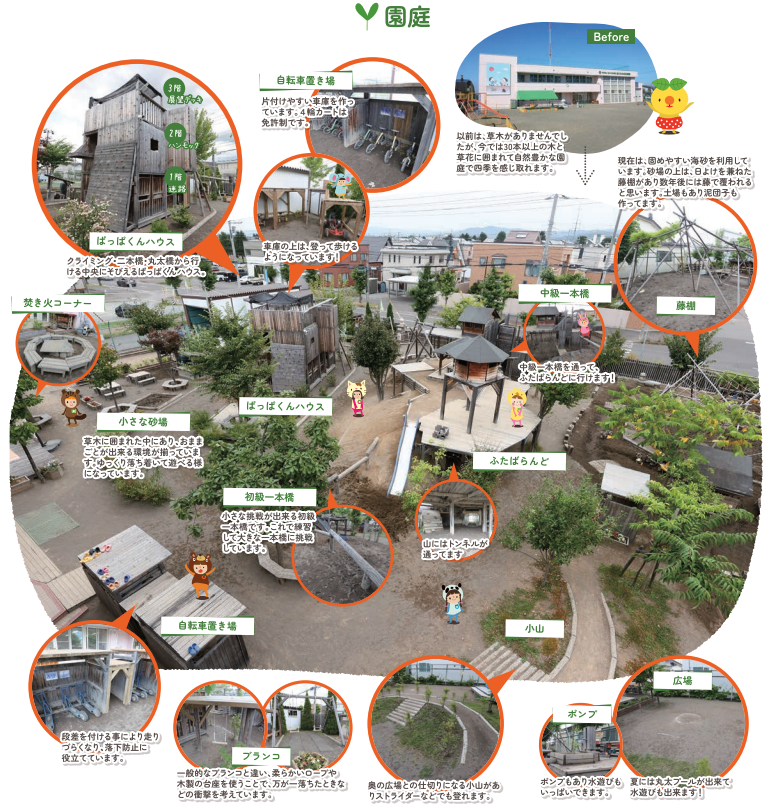

こちらは園庭の写真です。

子どもたちが遊びを通して想像力を発揮できるよう設計されました。子どもたちは時にどろんこまみれになりながら、遊びを通して「生きる力」を育んでいきます。机に座って学ぶだけでは「生きる力」を育むのは難しいでしょう。子どもが遊ぶ大切さは、いつの時代も変わらないのではないでしょうか。

「生き生きとした子に育って欲しい」「自分で考え、行動する子に育ってほしい」

ふたば幼稚園は「遊び=学び」を基本とした保育を通して、子どものサポートをさせていただいております。

また、親御さんが気になる園での安全管理として、送迎バスにはダブルチェックシステム、おたすけボタン、職員同士の共有、園児への声かけ等を通し日頃から確認・すぐに対応できる環境作りを心がけております。

ふたば幼稚園では、随時幼稚園見学を受け付け中です。ぜひお気軽にご連絡ください。

幼稚園見学のご予約はこちら月に一度就園前のお子さんを対象にした園開放を行っています!

旭川ふたば幼稚園では月に一度就園前のお子さんを対象にした園開放事業として「ふたばっこらんど」を開催しています。

対象は、幼稚園に入園していないお子さんで、年齢制限はありません。

園庭遊びやごっこ遊び、製作など日程によって体験できる内容が異なるため、興味のある内容がございましたらお気軽にご参加ください。

ポイント①こだわりすぎた園庭

ポイント②室内遊具も工夫がたくさん

遊具がいっぱいの園庭・ホールで自由に遊んだり、その時に流行っているもの、参加者に合わせた遊びをします。

園庭、室内、教室など幼稚園内を自由に遊べますよ。

ご参加、お待ちしております。

園遊び体験「園開放」も実施中旭川ふたば幼稚園のすぐ隣には、0歳〜入園可能な定員12名の小規模保育園「ふたばの庭」があります。幼稚園同様、遊びを中心とした保育を取り入れており、子どもたちの自主性と好奇心を育む環境づくりに力を入れています。保育園見学も受け付けているので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。

小規模保育園「ふたばの庭」ホームページ旭川ふたば幼稚園

最新記事 by 旭川ふたば幼稚園 (全て見る)

- クラウドファンディングに挑戦!旭川ふたば幼稚園に給食室を作って笑顔溢れるごはん時間と食育を子ども達へ - 2025年12月10日

- 遊びで伸ばす非認知能力ってなに?|家庭でできる育て方 - 2025年10月28日

- 子どもが喜ぶ手遊び完全ガイド|年齢別・定番遊びまとめ - 2025年9月9日

- 未就学児の道具なしで楽しめる外遊びアイデア17つ紹介 - 2025年9月1日

- 幼稚園行きたくない|よくある原因と親ができる対策 - 2025年8月18日